철강 시장에서 차지하는 비중 2%대

대형화․규모화 추세에 대응할 방안 고민해야

글로벌 철강 산업이 격변을 일으키고 있는 가운데 한국의 대표주자인 포스코가 어떻게 대응해 나갈지 관심이 모아지고 있다.

글로벌 업계 순위에서 포스코는 독특한 위상을 갖는다. 세계철강협회(WSA) 통계에 따르면, 2018년 기준 포스코는 조강생산량 4286만 톤으로 아르셀로미탈(9642만 톤), 차이나 바오우그룹(6743만 톤), 일본제철(4922만 톤), HBIS 그룹(4680만 톤)에 이어 5위에 올라 있다. 포스코의 뒤로는 사강그룹(4066만 톤), 안산강철그룹(3736만 톤), JFE 스틸그룹(2915만 톤), 지엔룽그룹(2788만 톤), 샤오강그룹(2734만 톤) 등이 포진했다.

포스코를 제외한 9개 그룹은 자력 투자로 생산 능력을 늘리던 방향에서 제철소 인수․합병(M&A)으로 진화했다. 반면 포스코는 그렇지 않다. 포스코는 10대 글로벌 철강사들 가운데 유일하게 고로를 보유한 국내외 기업을 인수(빅딜)한 경험이 없다. 중국에 스테인리스스틸(장가항 포항불수강)과 인도네시아에 철강(크라카타우 포스코) 일관제철소를 건설했고, 수요업체들이 진출한 해외 각국에 철강 가공공장을 운용하고 있고, 태국 등에 소재한 하공정 기업들을 인수(스몰딜)한 것이 전부다.

이러한 특수성 때문에 포스코는 경쟁 기업들이 M&A를 할 때 생산 규모를 어떤 수준으로 정할지를 판단하는 잣대로 활용되고 있다는 것이다.

◆‘4000만톤+α’…질적 성장과 규모 확대

미탈 스틸이 아르셀로를 인수한 직후인 2008년 일본 공영방송 NHK가 발간한 ‘세계의 철강대전’에 언급되어 있는 신일본제철의 고민은 어떻게 보면 현재의 포스코가 가질법한 고민일 수 있을 것이다. 미무라 아키오 당시 신일본제철(현 일본제철) 사장은 아르셀로미탈에 대응하기 위해 신일본제출이 어느 정도 수준의 덩지를 키워야 할지에 대해 이야기 했다. 철강업체에 있어 연간 어느 정도의 철을 생산할 것인가는 가장 중요한 목표 중의 하나다. 이는 철강업체의 규모를 여실히 나타내기 때문이다. 그 당시 연간 조강생산량이 3450만 톤인 신일본제철이 향후 목표로 제시한 것이 4000만 톤이었다. 그러나 아르셀로미탈이 출범하자 곧바로 미무라 사장은 목표로 했던 4000만 톤이라는 숫자 뒤에 ‘+α’를 덧붙였다. 업계 관계자들 사이에서도 처음에는 미무라 사장의 발언의 정확한 의미를 이해하지 못했다.

그러나 이 ‘+α’에는 실제로 큰 의미가 숨겨져 있다. 매수로 규모 확대를 계속하는 아르셀로미탈에 대항하기 위해 신일본제철도 규모 확대에 나선다는, 즉 공격에 나선다는 조용한 ‘선전포고’였기 때문이다.

아르셀로미탈이 탄생하기까지 세계 최고의 기술력을 과시했던 신일본제철의 세계전략의 기둥은 고품질 제품을 생산해 경쟁력을 확보하는 것이었다. 미무라 사장은 고품질 제품의 공급과 동시에 그룹 전체로 생산량을 늘려 규모의 확대도 추구한다는 두 마리 토끼를 잡는 전략을 펼쳤다. 거액의 자금력을 동원한 적대적 M&A에 대한 방어책이었다. 질뿐만 아니라 규모의 확대도 동시에 추구함으로써 기업 가치를 향상시키는 것이 필수적이라고 판단했다.

2006년 11월 6일 밤 본사에서 열린 긴급 기자간담회에서 신일본제철은 브라질 철강업체 우지미나스를 사실상 자회사한다고 발표했다. 신일본제출의 첫 해외 제철소였다.

포스코도 신일본제철과 비슷한 방향의 전략을 내세웠다. 기술우위와 생산성 향상에 더해 규모의 확대를 추진한 포스코는 비록 성사되지는 못했으나 이 시기에 첫 해외 일관제철소 건설 국가로 인도를 낙점했다.

◆‘4000만 톤±α’, 수준을 선택해야 할 때

2008년 글로벌 금융위기를 계기로 글로벌 철강 시황은 확장 지향에서 점진적 축소로 화살표가 바뀌었다. 이런 가운데 2012년 신일본제철은 스미토모금속과 합병해 연간 조강생산량 4000만 톤 기업 신일철주금으로 새 출발했고, 지난해에는 일본제철로 사명을 바꿨다. 2014년 포스코는 자력으로 4000만 톤을 넘어섰다.

일본제철은 자국 내 고로 가동 중단 등을 통해 국내 생산을 줄이기로 했고, 포스코도 올해 국내 조강 생산을 줄이면서 국내 업계 차원의 구조조정의 필요성을 역설했다. 포스코경영연구원(POSRI)은 지난해 말 발표한 ‘일본 철강 상사: 통합과 제편의 역사’ 보고서를 통해 “국내 철강시장이 저성장 국면에 진입하면서 경쟁력 있는 업체를 중심으로 통폐합을 추진하고 과잉설비의 자율적인 조정 유도가 필요하다”고 진단했고, 이에 국내 철강사들도 일본처럼 구조재편을 통해 대형화를 추진해야한다고 주장했다.

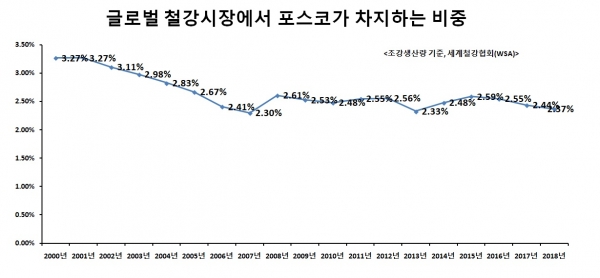

국내 수요산업의 위축에 따른 산업 재편은 필요하다. 글로벌 시각에서 봤을 때 포스코는 규모의 확대를 이뤄내야 할 시점이다. 연간 조강 생산량에서 포스코가 차지하는 비중은 미약하지만 줄어들고 있다. 2000년 3.27%에서 2003년 2.98%로 3%벽에서 내려앉은 뒤 2% 중후반대를 유지하다가 2018년에는 2.37%에 불과했다. 고부가가치 제품의 판매 비중과 생산성 등 수익 구조면에서는 최고 수준이지만 그렇다고 규모화를 무시할 수만은 없다. 연․원료 업계와 수요산업이 과점화․대형화 되었고, 철강업계도 연간 조강생산량 1억 톤 이상 가능한 업체도 2020년대에 최소 3개사 이상이 될 전망이다. 이들 대형 철강사들이 보유한 글로벌 네트워크는 연․원료 공급업체, 수요 산업과의 가격협상을 유리하게 진행할 수 있다.

포스코가 포스코의 생산 설비에서는 최고의 생산성을 기록하고 있지만 M&A 경험이 상대적으로 적기 때문에 기존 철강사들이 보유하고 있는 노후화 된 설비에서 이러한 노하우를 적용시키는 능력이 경쟁사들에 비해 떨어질 수 있다는 지적도 나온다.

아르셀로미탈과 바오우그룹, 일본제철 등과의 협력 관계를 이어가고 있으나 다른 기업들에 비해 강력한 협업 관계는 아닌 것으로 보인다. 메모리 반도체 시장에서 삼성전자가 M&A 업이 홀로서기로 장기 집권을 할 수 있었던 배경에는 선도적인 기술력과 투자와 함께 경쟁사들이 따라오지 못하는 규모의 시장 점유율을 보유하고 있기 때문이다. 포스코도 1억 톤 기업들에 대응할 수 있는 일정 규모의 생산량은 유지해야 한다.

‘4000만 톤’이라는 철강업계의 상징적인 생산규모에서 포스코는 규모를 늘릴지, 아니면 축소할지를 선택해야 한다. 전자를 내세우면 해외 기업 M&A를 통한 네트워크를 확대할 것임을, 후자를 결정하면 기존 고객사들을 확실한 우군으로 만들면서 신규 고객을 확보해 나가겠다는 뜻으로 받아들일 수 있다. 어떤 선택이건 글로벌 철강시장에서 포스코의 영향력을 유지하거나 높일 수 있도록 해야 한다.